联系我们

0757-82259841

联系邮箱:fieet0325@163.com

联系地址:广东省佛山市禅城区华远东路56号7楼

-

佛山环境与能源

研究院 -

中国土木工程学会

氢能设施与工程分会 -

佛山节能

低碳研究 -

中国城市燃气

氢能发展创新联盟 -

氢标中心

3月的北京,氢能产业迎来年度盛事。国家会议中心与顺义馆双馆联动,第四届国际氢能大会与北京氢能技术装备展同步启幕。全球超400家企业、超5万专业观众汇聚一堂,千余项硬核科技勾勒出氢能产业的变革图谱。在这场全球氢能风向标盛会上,三大产业转型信号愈发清晰。

(图国际氢能大会暨国际氢能及燃料电池产业展览会)

(图 北京氢能技术装备展览会)

一、展会观察:电解槽成绝对主角,燃料电池寥寥无几

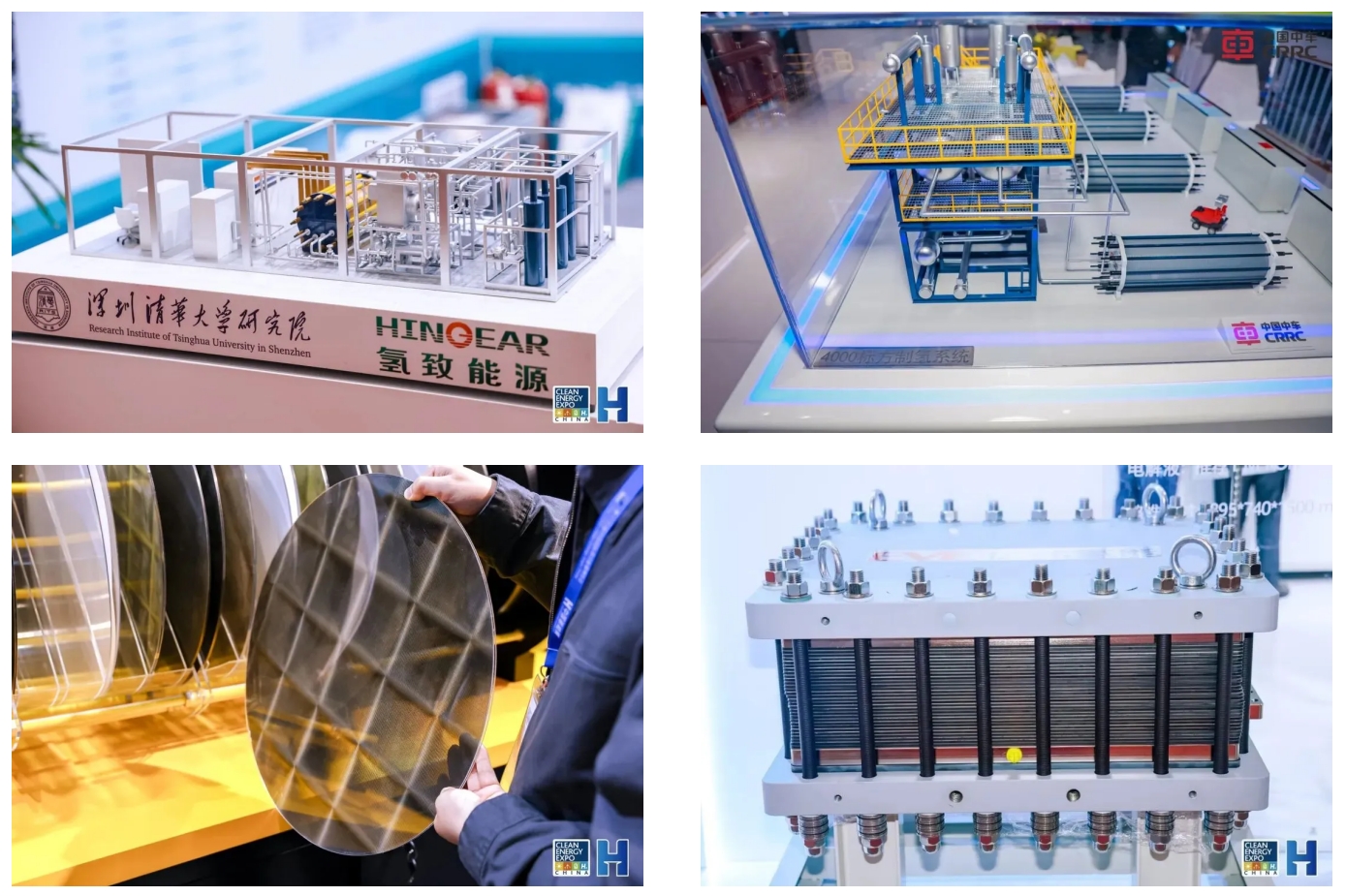

走进4万平方米的展馆,电解槽企业的展位占据半壁江山。近60家整机厂同台竞技,碱性、PEM、AEM三大技术路线正面交锋,而燃料电池展区却略显冷清,氢储运相关企业也较为缺失。

在碱性电解槽展区,某央企展出的4000标方设备引发围观,其配套系统可实现10秒内完成20%-100%负荷调节,完美适配风光波动。另一龙头企业推出的AI智能管理系统,将故障响应时间压缩至3秒,展板数据显示其设备在西北某项目实现98.6%的年利用率。PEM/AEM阵营则上演“以小搏大”的戏码。某新锐企业展出的百千瓦级AEM设备前,技术总监正在解说:“我们的阴离子膜性能已超越进口产品15%,在风光制氢项目中稳定运行超3000小时。”而PEM阵营则祭出“小比例掺入”策略,某企业代表坦言:“在内蒙古合成氨项目中,我们以10%的PEM设备应对峰电,成功撕开碱性电解槽的垄断缺口。” 总体来看,电解槽企业普遍内卷,追求在更低成本、更高效率的材料技术上取得突破,多家电解槽厂家已渗透到原材料端;同时产品出海趋势明显,国际客户询问量相较前几年明显增多。

(图片来源:国际氢能大会)

与电解槽的火爆形成对比,燃料电池展区仅有个别供应链企业联合参展,头部企业集体缺席。技术展示从整车转向质子交换膜、催化剂等“卡脖子”环节,某企业展台前,工程师展示着100%国产化率的燃料电池关键材料:“进口依赖的枷锁正在被打破。” 值得注意的是,氢能两轮车意外成为焦点。搭载固态储氢技术的助力车吸引大量观众试骑,“20克氢气续航50公里”的标牌下,工程师揭秘成本密码:“储氢罐仅占整车成本的20%左右,若能突破10万辆年产能,成本可压至2500元。”

(图片来源:国际氢能大会)

二、场景争夺战:绿氢耦合化工成破局关键

展会的另一大看点是“绿氢+化工”方案的集中亮相。某能源巨头展出的“煤电化运一体化氢能系统”前,技术专家详解替代逻辑:“用绿氢替代煤气化碳源,这套系统在内蒙古项目已实现吨甲醇减碳1.2吨。”多家企业展出的二氧化碳加氢制甲醇装备,标志着传统化工巨头正加速布局氢能降碳技术。

面对储运瓶颈,移动式加氢车成为新亮点。某企业展示的移动加氢设备单次可装载800公斤氢气,加注速度达传统站2倍,技术负责人坦言:“国内商业化案例不足,但东南亚矿业运输场景已表达强烈兴趣。”

(图片来源:国际氢能大会)

三、冷思考:直面产业发展难题

穿过熙攘的展馆,与多位企业代表的深度对话揭示了产业另一面:

1.技术指标和价格内卷激烈:当前电解槽类似前几年的燃料电池产业,已陷入指标和价格的内卷比拼,同时行业标准缺失、缺乏足够验证数据支撑,产业发展仍面临诸多挑战。制氢技术方面,PEM槽核心技术尚未完全成熟,AEM膜和槽的产品可行性仍存疑问,多家电解槽厂商的产品布局逻辑仍不清晰。

2.成本困局难破:“现在给客户都不敢说三年回本,实际用氢成本还是灰氢的2倍。”某电解槽销售无奈道出真相。同时产业链“连环套”现象凸显——上游等下游需求放量降本,下游等上游降价才敢投入。

3.风光制氢项目普遍面临绿电认证困境:“购买市电调峰会失去‘绿氢’身份,全离网又导致频繁停机。”某技术负责人透露,已建成项目的停机率超30%,“不是因为技术故障,而是下游消纳没打通”。

4.打通应用闭环为产业发展关键点:“若未来两三年无法实现商业化闭环,资本必然退潮。”某企业高层直言,“必须聚焦矿区运输等可快速落地的场景,打通场景是关键,用技术降本取代补贴依赖。”

四、破局者画像:谁在穿越周期?

在这场产业变革中,真正的赢家正在显现三大特质:一是技术穿透力:掌握膜电极、催化剂等核心材料的自主研发能力;二是场景把控力:在化工替代、离网制氢等可闭环场景建立先发优势;三是生态整合力:能协同风光资源、制氢系统、应用终端的玩家。

从展台炫技到田间地头的跨越,站在展馆出口处的巨幅氢能地图前,产业发展的逻辑已然清晰:当资本褪去狂热,唯有那些真正打通“风光-制氢-应用”闭环的企业,才能在这场能源革命中突围。氢能产业的未来,正在从展台上的概念模型,加速走向矿山、化工园区的真实战场。这场关乎能源未来的竞赛,才刚刚进入精彩的中局。